建設業の2024年問題を「無理・できない」から脱却するための対処法

建設業では、36協定の適用除外業種として扱われていましたが、2024年の4月から36協定が適用され、時間外労働に上限が適用されることに決まりました。

今回の法改正は、長時間労働になりがちな建設業の働く環境を改善するべく適用されるもので、企業としては速やかに対応しなければなりません。

具体的には、建設業を営む企業では、今回適用されるの36協定の上限規制に合わせて、正しく勤怠管理を行えるようにしていく必要があります。

本記事では、建設業が抱える2024年問題とは何か、課題点や36協定の上限規制の内容、対策していくべき勤怠管理のポイントまで解説していきます。

目次

建設業が抱える2024年問題とは

日本の企業は、1日最大8時間・週40時間までの業務が法律で認められており、もしこの時間を超えて残業するのであれば36協定を結ばなければなりません。

そして、36協定を結んでいれば、月45時間・年360時間以内であれば残業してもいいと上限が決められています。

建設業は、この36協定が適用されない業種として認められていたため、これまで対応する必要はありませんでした。

しかし、法改正により2019年4月1日から36協定の上限規制が行われることになり、建設業界でも対応する必要がでてきました。

しかし、建設業は人手不足が加速しているため、上限適用の期日が延期されていましたが、2024年4月からは必ず対応しなければなりません。

36協定の法改正により、人手不足や長時間労働になりやすい建設業では、残業や休日出勤が発生しないようにが求められています。

働き方改革関連法の改正が進んでいる

現代では、長時間労働の通常化や過労働による健康被害の発生が浮き彫りになり、労働基準法の改正が進んでいます。

労働基準法では「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と第1条で定められています。

そして労働基準法では、労働者が働きやすい環境に身を置けるように、時代に合わせて法改正が行われるようになりました。

働き方改革関連法の改正が進むことで、企業としてはさまざまな対応に追われてしまいます。

しかし、業務の効率化を進めるようシステムを導入したり、工数削減を目指して工夫をすることで、生産性の向上や人手不足対策にもつながります。

そのため、時代に合わせて会社の経営方針や働き方を見直し、従業員と一丸になってより良い経営ができるように対応していきましょう。

建設業における人手不足の課題は深刻となっている

建設業では、案件が重なってしまったり人手不足が発生すると、休みが取りづらく長時間労働になりやすいといった課題があります。

さらに、少子高齢化の加速や不人気業界のため人が集まらないなどの課題もあり、早めに対策を取らなければなりません。

厚生労働省の調査した「令和2年雇用動向調査結果」の「産業別の入職と離職」によると、建設業の入職者数は1,000人となっていました。

そして、離職者数は700人と、比較的多く見えますが、宿泊業・飲食サービス業に比べると入退職の数はそこまで多くありません。

建設業とサービス業では、そもそもの会社数が異なりますが、働きやすい環境を提示できれば、しっかりと人材を確保し長期的に働いてもらえると考えられます。

そのため、休みを取りやすく長時間労働が起きないような仕組みを、企業としては早急に取り入れることが大切です。

休みが取りづらく長時間労働になりやすい

建設業では、人手不足や納期が短いといった理由で、長時間労働になりやすく、休日も2日取れないこともあります。

理由としては、これまで36協定の適用が除外されていたため、多くの企業では週休3~4日を取り入れてることが多かったためです。

さらに、短期間で工数を依頼されてしまうことも多く、悪天候で進捗が遅れているとなると、少ない休みで働かなければなりません。

繁忙期だと、多くの案件をとってしまい人手不足で長時間労働を強いられることもあるので、休みが少なく長時間労働が通常化しています。

少子高齢化や不人気業界により人手不足の加速

少子高齢化が加速する現代では、多くの企業で人手不足が足りずに従業員1人当たりの稼働が増えています。

建設業界も同様に人手不足が起きていますが、個々の能力差が非常に顕著で、技術が必要とされるため、ベテランと呼ばれるのは50代の方ばかりです。

終身雇用を行っている企業もありますが、ベテランがどんどん退職していってしまうと、より人手不足が加速します。

そのため、企業としては週休2日の導入や残業時間を抑えるなど、対策を行うことで若手世代を確保していかなければなりません。

改正される特別条項付き36協定の上限規制の内容

- 「2024年4月から適用される36協定の内容」

-

- 時間外労働が月45時間を超えていいのは年6か月まで

- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満で2~6か月あたり、平均80時間以内

- 時間外労働は年720時間以内

- 「災害時・復興事業の場合」

-

- 時間外労働は年720時間以内、月45時間を超えるのは年6回まで

建設業では元々36協定は適用されていなかったため、今回の改正で大きく業務改善を行う必要があります。

たとえば、時間外労働は月40時間を超えていいの年6回までと制限がされており、次の残業時間と休日労働の時間も決められています。

ただし、災害時や復興事業の場合は時間外労働は、年720時間となるので、どのような事業を行っているかによって条件が異なるのが特徴です。

さらに、今回の法改正により、残業時間は50%の割増賃料が発生するため、残業が増えると企業としてはコストがかかります。

ほかにも、この36協定が適用されると、超過すると罰則が発生するので、企業としてはできるだけ早く対応できるようにしましょう。

建設業が取り組んでいくべき施策

2024年4月から始まる36協定の適用に対策するために、建設業は業務の工数を減らし、従業員がしっかりと休日に休めるようにしなければなりません。

さらに、労働時間が客観的に把握できるように管理する必要があるため、従来の勤怠管理で問題ないのか確認も必要です。

また、若手世代を育てていく人材をしっかりと確保するために、従業向けの福利厚生を充実させることも重要となります。

36協定が適用されたとしても、これまでと変わらずに業務を進行していくのであれば、しっかりと対策しましょう。

工数を減らして休日を確保できるようにする

義務ではありませんが、働き方改革では週休2日が推奨されており、長時間労働を防ぐのであれば休日が確保できることが望ましいです。

今回の36協定の適用も、通常化する長時間労働や休日出勤を改善するためのものなので、今後も働く環境をより良くするために改正が進むと思われます。

そのため、従業員の労働環境を正しく保つためにも、短すぎる工期の受注は行わない・従業員数や能力に見合ったスケジュールを組むことが重要です。

また、突然の欠員が発生した場合には外注に頼れるようにできていれば、進行状況に影響が少なくなるでしょう。

他には、天候などにより業務に遅れが出たとしても、適宜スケジュールを調整できるようにしておくことも必要となります。

このように、従業員の口数を減らして休日を確保できるように、企業として受注要件の見直しや外注の利用など、事前に対策していきましょう。

労働時間を客観的に把握できるようにする

2019年4月から適用されている労働安全衛生法では、労働時間の客観的な把握が義務化されています。

そのため、すでに建設業界でもタイムカード打刻などを取り入れてると思いますが、現状正しく管理できているのか確認しておきましょう。

もし、客観的に把握できる書類が残っておらず、管理体制やチェック状況などがずさんな場合、30万円以下の罰則が課せられます。

手書きによる労働時間の管理ではなく、正しくシステムで管理されているのか・残業時間や休日出勤も問題なく確認できているか確認しておきましょう。

従業員向けの福利厚生を充実させる

従業員向けの福利厚生を充実させることで、従業員の確保や早期退職を防ぐことができ、若手世代をしっかりと育てられます。

また、国土交通省が策定した「建設業働き方改革加速化プログラム」では、社会保険や建設キャリアアップシステムの加入を推奨しています。

建設業界の多くの企業では社会保険の加入率が低く、未加入の企業では建設業を許可しない・更新を受け付けないといった対策が取られ始めました。

さらに、従業員の能力を正しく評価し適切な待遇を受けられるように、建設キャリアアップシステムの加入も推奨されています。

加入することで、システムにより従業員の能力を正しく評価し、技術や経験に応じた待遇が受けられるように管理できます。

福利厚生の充実や、正しく評価されるような制度を導入することで、従業員の働きやすさが充実し、人手不足の解消につながるでしょう。

建設業の2024年問題で抜け道はある?

時間外労働の上限規制の抜け道として、「偽装一人親方」が問題視されています。

従業員として働いた場合、残業時間の上限や有給休暇の取得が定められていますが、一人親方の場合は、これらが適用されないことになります。

しかし、偽装一人親方は抜け道ではなく違反行為であり、最悪の場合は建築業許可が取り消しになる可能性もあります。

偽装一人親方の問題

偽装一人親方は、本来は労働者として扱わなければいけない職人を独立させて、一人親方として請負契約を行うケースが該当します。

請負契約であれば、残業時間の上限や有給取得の義務だけでなく、社会保険料や労災保険料を支払う必要もありません。

そのため、会社の都合で従業員を独立させて、従業員のように扱うことで、抜け道として認知されています。

しかし、偽装請負は違法就労となりますので、さまざまな罰則やリスクがあります。

偽装親方の問題が発覚した場合、事業を継続すること自体が困難になることもあり、リスクを知らずにやっていた事例も報告されていますので、要注意です。

労働基準法違反になるリスク

請負契約の一人親方には、労働時間や休日などの規制はありませんので、2024年に改正される働き方改革は適用されなくなります。

しかし、実態としては従業員のように扱っている場合、偽装請負であると判断され、「労働基準法違反」となります。

法定労働時間を超えて労働させていた場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

従業員としても、長時間労働を強いられたり、労働分の報酬が受け取れない可能性がありますので、どちらにとってもリスクがあると言えます。

建設業法違反になるリスク

偽装請負が違法行為となりますので、発覚した場合には懲役または罰金が科せられるリスクがあります。

また、偽装親方として請負契約を結んだ場合であっても、独立した親方側が建築業許可を取得していない場合、請負金額が500万円未満の工事しか請け負うことができません。

この500万円には、材料費なども含まれますので、請負金額が超えてしまうことは珍しくありません。

もし、一人親方が建築業許可を取得していない状態で契約を結び、違反した場合、建築業法違反となります。

企業側は悪質な場合、業務停止命令が下される可能性があります。

一人親方として請け負った側も、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則を科せられるリスクがあるため、このようなケースに該当しないよう注意しましょう。

社会保険に関するリスク

労働者の場合は、社会保険に加入する義務があります。

しかし、一人親方として請負契約を結び、社会保険へ加入していなかった際に請負契約違反と認められた場合、企業はさかのぼって保険料を納付することになります。

また、一人親方として働いている側は、労災事故にあった場合、治療費は全額自己負担となりますので、公的な補償を受けられないリスクがあります。

人手不足で無理!という状況から脱却する4つの方法

建設業においては慢性的な人手不足が深刻なため、いきなり残業を減らしたり、工数を減らすのは非常に厳しいかと思います。

新しい人材を採用する場合、それだけのコストや教育の手間もかかります。

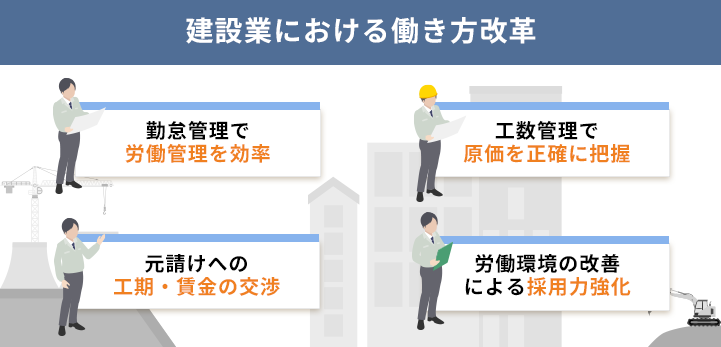

そのため、ここでは人手不足の状態でも、勤怠管理システムや工数管理システムを導入することで、法改正に対応しつつ普段の無駄な業務を省く方法をご紹介します。

勤怠管理システムでタイムカードの打刻や集計の手間を省く

勤怠管理システムを見直すことによって、従業員・管理監督者・勤怠管理者の事務的な手間を省くことができます。

勤怠管理システムを導入しておらず、タイムカードで打刻している場合、タイムカードを打刻する手間や、月初に集計する手間が発生します。

現場作業の場合、管理監督者がまとめて勤怠を管理している場合もあるかと思いますが、このケースの場合でも管理監督者の負担になっていると言えます。

しかし、2024年の法改正に対応している勤怠管理システムを導入することで、法令遵守への対応はもちろん、タイムカードの打刻や集計の手間がなくなります。

法改正にも対応している勤怠管理システムであれば、スマートフォンによる打刻など、複数の打刻システムを搭載しているため、状況に合わせた打刻が可能です。

現場作業の場合であっても、従業員が個人のスマートフォンで勤務開始・退勤をタップするだけで完了します。

さらに、勤務時間はシステムが自動で集計してくれますので、集計の手間がゼロになり、その分を他の作業に費やすことができます。

もし、管理監督者がまとめて勤怠管理も行っているようであれば、システムによって手間を省くことで他の作業に時間を使えるようになります。

工数管理で各工程の作業を効率化する

工数管理システムを導入することで、どの現場の、どの工程で、どれだけの工数がかかっているか管理できるようになります。

工数を把握することで、どの工程で実際にはどれだけの工数がかかっているか把握できるようになり、もし想定よりも工数がかかっていた場合は原因の調査と改善が行なえます。

特にリアルタイムで工数が把握できていれば、予定工数より長引きそうな場合、すぐに改善策を取ることで、無駄な工数の発生を防ぐことが可能です。

さらに、従業員によって得意な作業、不得意な作業などもあるかと思いますので、人員の再配置やボトルネックになっている工程の人数の最適化を行うことで、より効率的な作業ができます。

工数管理システムは、勤怠管理とセットになっているシステムもありますので、入力の手間や管理の手間を省きたい場合は、勤怠管理と連携しているものを選びましょう。

元請けに工期の延長や賃金アップの交渉をする

労働時間を正確に管理しつつ、工数管理によって各工程の工数内訳を正確に把握できれば、元請けに工期の延長や賃金アップの交渉をしやすくなります。

どの工程でどれだけの工数がかかっているかを出すことで、工期が予定よりも伸びてしまった原因と実際の工数を結びつけやすくなります。

また、どの程度の工期延長が必要になるかの見積もりも出しやすくなりますので、より交渉がしやすくなるでしょう。

賃金アップにつきましても、正確な労働時間と工数を管理できていれば、従業員ごとの労務費を算出できるようになります。

労務費を算出することで、経費や材料費をプラスすると総じてかかっている原価を正確に算出できるようになり、賃金アップの交渉のきっかけを作りやすくなるでしょう。

労働環境を改善して採用力に差をつける

労働環境の整備や改善によって、無駄な工数を省き、無理なく業務が進められるようになれば、採用できないことによる人手不足の対策になります。

2024年から働き方改革が施行されたものの、まだまだ多くの企業が苦戦をしている可能性が高いです。

そのため、できるだけ労働環境の整備やITシステムによる効率化を推進することで、他企業にはない自社の魅力をアピールできるようにしましょう。

建設業が今後対策していくべき勤怠管理のポイント

建設業が36協定の適用が始まるまでに対策すべきこととしては、正しい勤怠管理ができるようにシステムを導入することから始めましょう。

勤怠管理システムがあれば、スムーズに従業員の労働時間を把握し、残業や休日出勤があったとしてもシステム上で正しく管理できます。

また、労働時間を減らし従業員の健康管理や時間外労働の費用を削減するために、業務効率化を進める必要があります。

ここからは、具体的にどのような対策ができるのか、詳しく解説していきます。

正しい勤怠管理をできるようにシステムを導入する

厚生労働省が作成した労働時間の適切な把握のためのガイドラインというものがあり、タイムカードやICカードによる勤怠管理を義務化すると記載があります。

基本的には自己申告による勤怠管理は認められておらず、やむを得ない事情の場合のみ、本当にその時間に勤務していたか調査したうえで許可します。

勤怠管理システムでは、業種に合わせてICカードやタイムカード、生体認証といった、さまざまなものが販売されています。

残業時間に関しても、あらかじめ設定しておくことで超過しないように定期的なアラートが表示されるものもあります。

管理者や従業員による残業時間の管理だと、繁忙期にはうっかりと失念してしまうこともあるでしょう。

そのため、36協定に遵守し、正しい勤怠管理を行いデータも保存したいのであれば、自社に適した勤怠管理システムを導入をおすすめします。

労働時間を減らすために業務効率化を進める

建設業は、少人数であるものの短い工期で業務を進めがちで、長時間労働や週休1日が通常化していました。

そのため、労働時間を減らすために、業務効率化を進めるような工夫を検討しなければなりません。

たとえば、手作業で行っている業務をシステムにより自動化したり、無理な工期の案件は受けずに適宜調整できるような契約形態にしたりなどです。

ほかには、若手世代を育てるために、スキルアップ研修の実施や人手不足の解消のために外注を利用するのも良いでしょう。

しかし、ベテラン従業員がいる会社だと、なかなか新しい手法を取り入れるのは難しいこともあります。

そのため、従業員から理解を得られやすいよう、扱いやすいシステムを導入するといった工夫も必要です。

法改正に対応した勤怠管理システムの導入がおすすめ

2024年4月からは、建設業でも残業時間や休日出勤の上限が適用されるため、できるだけ早く対応できるようにしていく必要があります。

まずは、正しい労働時間を把握できるように、残業時間や休日出勤の管理にも対応している勤怠管理システムを導入しましょう。

また、労働基準法や働き方改革などは、時代に合わせて変更しやすいものなので、速やかに法改正に対応しているシステムだと安心できます。

弊社の提供するOZO3勤怠では、ICカードやPC打刻、スマホ打刻など、豊富な打刻方法をご利用いただけます。

さらに、働き方改革関連法や36協定に対応できるよう、残業時間や休日出勤などが過剰に発生していないかアラートを出せます。

打刻し忘れや各種申請忘れについても、システム上ですぐに確認できるので、管理者の負担も大幅に削減されます。

無料トライアルや資料もご用意していますので、まずは話を聞いてみたいという方は、ぜひご相談ください。